La verrière d’atelier, cette cloison semi-vitrée à l’origine utilisée comme vitrage, investit désormais nos intérieurs pour séparer deux espaces. Plus que jamais en vogue, elle est même désormais sollicitée pour le cloisonnement de bureau, pour son apport de lumière et son design évocateur de création.

D’où vient-elle et pourquoi génère-t-elle autant d’émotions positives?

Les ateliers d’artistes du XIXième

Paris, 1874, atelier de Nadar. 39 artistes, dont Monet, Cézanne, Renoir, Berthe Morisot, Pissaro et Degas organisent leur première exposition indépendante. Impression, soleil levant, de Monet, raillé par le critique Louis Leroy de la revue Le Charivari dans un article titré « L’Exposition des impressionnistes », donnera son nom à ce mouvement révolutionnaire : l’impressionnisme est révélé. Ce mouvement ne durera qu’une dizaine d’années, et connaîtra des tensions internes, mais il modifiera la nature même de l’art, le statut de l’artiste, le rôle de l’atelier.

Paris, 1874, atelier de Nadar. 39 artistes, dont Monet, Cézanne, Renoir, Berthe Morisot, Pissaro et Degas organisent leur première exposition indépendante. Impression, soleil levant, de Monet, raillé par le critique Louis Leroy de la revue Le Charivari dans un article titré « L’Exposition des impressionnistes », donnera son nom à ce mouvement révolutionnaire : l’impressionnisme est révélé. Ce mouvement ne durera qu’une dizaine d’années, et connaîtra des tensions internes, mais il modifiera la nature même de l’art, le statut de l’artiste, le rôle de l’atelier.

Devant le nombre exceptionnel d’œuvres rejetées par le Salon de Paris, Napoléon III avait organisé en 1863 un Salon des Refusés. Le Déjeuner sur l’herbe de Manet y avait fait scandale. En cette fin de XIXième, l’art change. Jusqu’alors, les Académies dictaient les règles, tant concernant les thèmes que les techniques : imitation de la nature, idéalisation de l’art antique, priorité au dessin, travail en intérieur. Mais la découverte de la technique photographique et le nombre croissant d’artistes qui peignent en plein air pour saisir la subtilité de la lumière et de la couleur brisent peu à peu les cadres trop étroits du « bon goût » de l’époque.

Les impressionnistes, soumis à de vives critiques et moqueries du public, vont entériner le renouveau de l’art.

L’art est désormais l’expression d’une intériorité, un chemin plus intime, avec une approche beaucoup plus libre. Les artistes investissent leur territoire, marqué de leur personnalité : les ateliers. Ce sont à la fois des lieux de travail, d’apprentissage et d’échange, dans lesquels les idées, les techniques, les influences se mêlent et se partagent, dans lesquels s’alternent les rôles de professeurs et d’élèves. Ces lieux de création réunissent des artistes, des amateurs et des collectionneurs qui partagent des valeurs communes. Ces réunions fondent et entretiennent le mythe de l’artiste du Paris du XIX ième siècle, car c’est dans ces ateliers qu’émergent les idées et les idéaux.

Les grandes baies vitrées, orientées au Nord, servaient à faire entrer une lumière constante.

L’influence des artistes

La bourgeoisie française du XIXième ne craint plus les artistes, qu’elle considère comme prescripteurs d’un nouvel art de vivre. La classe aisée traverse une crise identitaire qui la met en quête d’une nouvelle esthétique. L’univers des artistes va beaucoup l’inspirer, car leurs choix lui apparaissent comme étant chargés de symboles, de personnalité, de transgression. Les bourgeois parisiens adoptent la verrière d’atelier pour leurs demeures, et aménagent un atelier amateur, un jardin d’hiver, un salon de réception.

Les ateliers d’artistes se multiplient à Paris : bohèmes au Quartier Latin, luxueux dans le quartier de la Nouvelle Athènes, vers la Gare St Lazare. Leur présence valorise un quartier, au point que des architectes se spécialisent dans la construction d’hôtels particuliers chapeautés d’une verrière, les combles pouvant être désormais surélevés.

Citons la cité d’artistes La Ruche, située 2 passage de Dantzig (Paris 15), fondée en 1902 par le sculpteur Alfred Boucher. Elle accueillait de jeunes artistes désargentés comme Modigliani, Soutine, Zadkine, et beaucoup d’autres. Son nom désigne le foisonnement de créativité qui y régnait. Ce haut lieu artistique du XXième siècle abrite aujourd’hui une soixantaine d’artistes.

Citons la cité d’artistes La Ruche, située 2 passage de Dantzig (Paris 15), fondée en 1902 par le sculpteur Alfred Boucher. Elle accueillait de jeunes artistes désargentés comme Modigliani, Soutine, Zadkine, et beaucoup d’autres. Son nom désigne le foisonnement de créativité qui y régnait. Ce haut lieu artistique du XXième siècle abrite aujourd’hui une soixantaine d’artistes.

Style industriel : les grandes cloisons vitrées représentatives d’une époque révolue

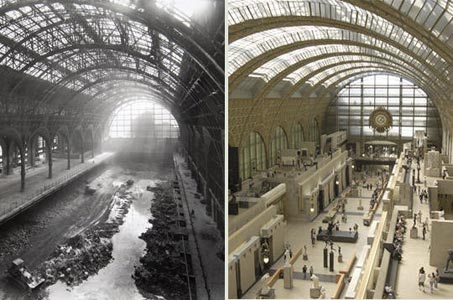

Le XIXième siècle est celui des grandes constructions métalliques. L’utilisation de l’acier et de la fonte permet la mise en place de grandes structures vitrées. Elles apparaissent dans les gares, les grands magasins, et leur confèrent un faste inégalable. La Gare d’Orsay est inaugurée lors de l’Exposition Universelle de Paris, en 1900. Les parisiens découvrent également la nef monumentale du Grand Palais.

Le XIXième siècle est celui des grandes constructions métalliques. L’utilisation de l’acier et de la fonte permet la mise en place de grandes structures vitrées. Elles apparaissent dans les gares, les grands magasins, et leur confèrent un faste inégalable. La Gare d’Orsay est inaugurée lors de l’Exposition Universelle de Paris, en 1900. Les parisiens découvrent également la nef monumentale du Grand Palais.

Cette ère industrielle voit aussi le développement des usines, qui démontrent leur puissance par leur architecture : hauts hangars, verrières en fonte, structure apparente.

Le style industriel, apparu dans les années 80, est né suite à la récupération du mobilier des usines désaffectées. Il instille dans nos intérieurs les souvenirs des usines des années 50, évocatrices de solidarité, de respect, de lutte. Les lampes industrielles, les meubles à petits tiroirs, les vestiaires métalliques, les grandes verrières en acier s’invitent dans nos intérieurs et les marquent de leur personnalité immuable, rassurante, chaleureuse malgré leurs corps métalliques.

La verrière d’atelier, associée à la brique ou au béton, fait partie intégrante de cette nostalgie qu’inspire l’usine de nos aïeux.

Les lofts new-yorkais renforcent l’image des verrières d’atelier

Aux Etats-Unis, les gratte-ciel défient le raisonnable au XIX ième siècle. Un mouvement architectural issu de la révolution industrielle émerge à New-York, et plus particulièrement dans le quartier de Soho : les cast-iron buildings, ces immeubles dont les façades arborent des grandes baies vitrées, des colonnes et corniches inspirées de la Renaissance européenne, et leurs célèbres escaliers extérieurs ajoutés au XXième siècle.

Aux Etats-Unis, les gratte-ciel défient le raisonnable au XIX ième siècle. Un mouvement architectural issu de la révolution industrielle émerge à New-York, et plus particulièrement dans le quartier de Soho : les cast-iron buildings, ces immeubles dont les façades arborent des grandes baies vitrées, des colonnes et corniches inspirées de la Renaissance européenne, et leurs célèbres escaliers extérieurs ajoutés au XXième siècle.

Dans les années 60/70, les usines et entrepôts désaffectés sont des locaux peu onéreux dont s’emparent les artistes. Avec la hausse de l’immobilier, ces anciens locaux industriels, devenus ateliers, sont transformés en loft et entrent dans l’univers du luxe. L’image de la verrière d’atelier bénéficie de cet engouement pour les lofts, puisqu’elle participe grandement à leur côte, tant pour la lumière qu’elle diffuse, que pour son esthétique graphique et hautement symbolique.

Libération de l’art, usine triomphante, architecture moderne : le verrière d’atelier est à la croisée de 3 révolutions. Elle fait partie de notre mémoire collective, et elle nous impressionne autant qu’elle nous attendrit.

La verrière d’atelier dans les bureaux

L’esprit collaboratif de l’atelier convainc par son efficacité dans le monde du travail.

Les entreprises cherchent à créer de la transversalité entre leurs services, à entretenir une énergie innovante et engagée, et à animer une intelligence collective sans nuire à l’individualité. Cette volonté a bien sûr des répercussions sur l’aménagement de leurs bureaux. La verrière d’atelier est un choix à la fois fonctionnel, symbolique et esthétique.

Isoplaf conçoit des verrières d’atelier pour bureaux : nous installons ces cloisons semi-vitrées amovibles dans vos locaux même occupés, à vos mesures. Bien qu’elles soient à l’origine en acier, nous vous les proposons avec partie basse en BF13 revêtu et structure en aluminium. Visuellement, la peinture noire ou anthracite créé l’illusion, et cette conception est très intéressante en termes d’isolation et de coût.

N’hésitez pas à nous contacter si le style atelier vous tente.